별 볼 일 없는 세상

코흘리개 꼬마 시절, 전남 함평의 어느 시골마을에 간 적이 있다. 아버지 차에 누워(최근 핫한 ‘차박’이 아닌 1톤 용달차 짐칸) 밤하늘을 바라보는데, 어찌나 별들이 빼곡하게 들어차 있던지… 나는 쏟아지는 별빛에 가슴이 뛰었고, 괜시리 행복해졌다. 그로부터 40년이 흘렀고, 얼마 전 강원도 홍천의 작은 산골에 가게 됐다. 문득 밤하늘을 올려다보는데, 한두개 별만 흐릿하게 보일 뿐 빛나는 건 아무것도 없었다. 그 많던 별들은 어디로 갔을까.

가즈아~ 별 볼 일 있는 천문대로

그 별들은 사라지지 않았다. 산업화가 낳은 대기오염과 수많은 네온사인으로 인한 빛공해가 우리의 눈에서 별들을 지워버린 것이다. 높은 곳으로 가서 어두워야 보인다! 이것이 대기오염과 도심의 빛공해를 뚫고 별을 만나는 기본임은 명백했다. 수소문 끝에 방문을 결정한 곳은 강원도 영월의 별마로 천문대. ‘별마로’는 별+마루(정상)+로(고요할 로)의 합성어로 “별을 보는 고요한 정상”이라는 뜻이다. 이 곳은 해발 고도 799.8m 봉래산 정상에 자리하고 있으며, 쾌청일수가 192일에 달하는 별 관측 명소이다.

10월의 해는 빠르게 진다. 천체관측 타임을 밤 8시로 예약했는데, 천문대로 올라가는 길은 몹시도 캄캄했다 (빛공해가 없으니 어두울 수밖에). 내비를 켜고 깜짝 놀랐다. 뱀처럼 꼬불꼬불 도로가 5km에 달했는데, 운전면허 시험장에서의 S자 코스가 계속 이어지는 느낌이었다.

천문대 입구, 나무들이 發光하다

드디어 도착한 정상, 입구에 늘어선 나무들이 별처럼 반짝거리며 방문객을 맞이했다. 처음엔 크리스마스 트리처럼 전구를 나뭇가지마다 매달았다고 여겼지만 오산이었다. 가서 들여다보니 천문대 건물에서 LED를 쏘고, 나무 바닥에도 LED 조명을 설치한 것이었다. 가족들과 포토타임을 갖는데 최고의 장소였다.

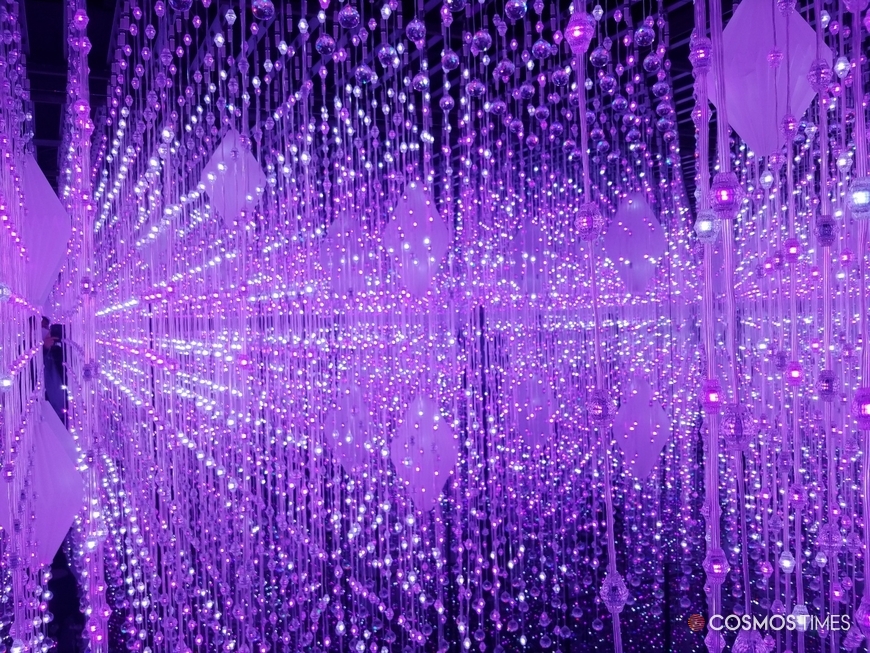

관측 티켓을 발권하고, 40분 정도 여유가 있어 여기저기 둘러보았다. 4층 건물의 천문대는 ‘별’을 테마로 다채롭게 꾸며져 있었다. 2층에 올라가는 계단 끝에 노란 보름달 조형물이 불을 밝혔고, ‘에레보스의 빛’으로 명명된 방에선 별빛의 찬란한 순간을 경험할 수 있었다. 3층엔 ‘도로시의 별’이란 방이 있는데, 떨어지는 별(정체는 종이지만)을 잡으며 소원을 빌 수 있다.

시간이 남으면 영월군이 한 눈에 내려다보이는 카페799에서 커피 한잔 하는 것도 좋겠다. 한쪽 벽면에 ‘아이테르의 선율’이란 주제로 예술작품들이 걸려있다. 우주에 있는 실제 성운‧성단의 모습을 오마주한 것으로, ‘마귀할멈 성운’ ‘크리스마스트리 성단’ 등 각각이 매혹적이다.

지하 돔 스크린, 북극성을 찾아라

저녁 8시, 드디어 지하로 내려가 ‘천체투영실’이라 이름붙은 공간에 들어갔다. 원형으로 빙 둘러싼 의자들, 영화관에서처럼 편하게 드러누웠다. 조명을 끄자, 천장의 돔 스크린에 가을 밤하늘이 펼쳐지며 천문대 직원의 설명이 시작됐다. “북극성을 찾아보세요” 방문객들은 저마다 몇몇 별들을 가리켰지만, 모두 오답이었다. 옛사람들이 바다에서 방위를 판별하는 도움을 준 ‘북극성’은 의외로 밝지 않았다. 이 별을 찾는 방법은 북극성 근방의 별자리를 이용하는 것이다. 밝게 빛나는 별 5개를 찾아 선으로 이으면 W(각도에 따라 M) 형태의 카시오페이아 자리를 볼 수 있다.

이 별자리의 양쪽 변을 이은 연장선이 만나는 점에서 가운데 별까지의 간격에 약 5배 떨어진 곳을 찾으면 북극성이 위치하고 있다. 아하~ 그렇구나, 곳곳서 감탄사가 쏟아졌다. 이어서 페가수스자리, 안드로메다자리, 페르세우스자리 등 별자리들이 차례대로 소개됐다. 사실, 4계절 중 가을 밤하늘은 그리 화려하지 않다. 여름이나 겨울에 비해 1등성 별이 상대적으로 적고, 은하수도 잘 보이지 않는다고 한다. 그럼에도 우주를 알지 못하는 ‘우알못’에게는 매순간이 놀라움의 연속이었다.

방구석 우주에서 탈출하다

천체투영실서 30분을 보낸뒤, 곧바로 4층 옥상에 갔다. 밤하늘을 올려다보자, 지하 돔 스크린에서 본 풍경이 내 머리 위에 펼쳐졌다. 천문대 직원이 별들을 향해 레이저 포인트를 쏘자, 레이저가 까마득히 높이 있는 별까지 닿았다(물론 이는 시각적 착각이었지만). 마법같은 순간이었다. 평소 아무 상관 없던 별들이, 이제는 의미 있고 알아가고 싶은 존재가 됐다.

하이라이트는 역시 망원경 관측이었다. 옥상엔 대형 망원경 한 대와 소형 망원경 4대가 나를 기다리고 있었다. 난생 처음 천문대에 와서, 난생 처음 망원경으로 본다고 생각하니… 뭐랄까, 우주의 신비에 한발짝 다가선 느낌적인 느낌과 함께 내 가슴은 세차게 뛰었다.

그러나 생각처럼 별은 크게 확대되어 보이지는 않았다. 그래도 천체 망원경을 통해 본 별의 실체는 작은 빛에 불과한 듯 했으나 자세히 보니 저마다의 특징이 있었다. 직녀성으로 불리는 베가(1등성)는 다른 별들에 비해 너무나 밝아 오래 보고 있기 힘들 정도였다. 알비레오 이중성(二重星‧육안으로 보면 하나의 별인데 실제로는 두 개)은 청색과 금색의 두 별이 붙어 있었고, 페르세우스 이중성단은 작은 별빛들이 동그랗게 두군데로 모여 있는 모습이었다. 토성은 고리가 선명히 보였고, 목성은 특유의 줄무늬 자태를 드러냈다.

좀 더 화려한 별을 기대했던 나는 살짝 실망해 직원에게 “망원경인데 더 크게 안 보이나요” 물었다. 그녀는 웃으며 “문제는 거리”라고 했다. 별까지의 거리가 천문학적으로 멀기 때문에 한계가 있고, 그나마 목성과 토성은 행성 중에서 크기가 거대하고, 가까이 있기에 잘 보이는 것이라고 말해줬다. 천문대를 다녀오자, 방구석 우주에서 옥상까지는 탈출한 기분이 들었다. 돈내고 우주여행을 한다는 시대지만, 대부분의 사람들에게 우주란 아직은 머나먼 세계다. 별 볼 일 없는 세상, 천문대를 가 보는 게 우주를 아는 첫 걸음이 될 듯 하다.