가깝지만 먼 존재, 달

학창시절 영어 문법시간에 정관사 ‘the’를 배울 때 일이다. 고유명사(세상에 하나뿐인) 앞에 ‘the’를 붙이는데, 선생님이 예시로 든 것이 해와 달이었다. 이처럼 달은 인간이 태어나면서부터 보게 되는 고유명사와 같은 존재다. 해가 지면 달이 뜨는 건 불변의 진리가 아니겠는가. 구름에 달 가듯이 가는 나그네처럼… 달은 너무나 당연해 인식하지 못하는 공기 같은 존재다.

이 세상에 달을 모르는 사람은 없다. 그런데 우리가 달에 대해 잘 알고 있는지는 의문이다. 일례로, 2021년이 저물 무렵, 넷플릭스에서 ‘고요의 바다’라는 드라마가 나왔다. “달에도 바다가 있군요”라는 댓글을 보고 웃기도 했다. 이 ‘고요의 바다’는 아폴로 11호가 착륙한 곳이다. 달의 바다는 바다라고는 하지만 물이 없는 황량한 사막이다.

달은 지구로부터 40만km쯤 떨어져 있다. 빛이 날아가는 데에도 1.3초 정도의 시간이 걸린다. 그런데 매년 달과 지구 사이의 거리가 약 4cm씩 멀어진다고 한다. 그러니까 1억년 전 공룡들이 지구의 주인이던 시절엔 달이 지금보다 훨씬 가깝고 크게 보였을 것이다. 얼마 전 대한민국의 첫 달 탐사 궤도선 ‘다누리호’의 발사 성공을 보며 환호하긴 했는데, 달에 관해 아는 것이 많이 없다는 것을 알게 됐다. 그리고 마음의 소리 하나가 들렸다.

‘도대체 달에 가는 이유가 뭐지?’

달에 가면 돈이 나오냐, 밥이 나오냐

박근혜 정부 시절 일이다. “2020년까지 달에 태극기가 휘날리게 하겠다”는 공약이 있었는데, 몇몇 지인들은 이를 듣고 심한 비판을 했다. “달 가는데 쓸 돈이면 차라리 밥 굶는 아이들을 도와주는게 더 낫지 않느냐”는 논리였다. 그 한편엔 달 탐사는 미국이나 소련같은 강대국들이 하는 것이고, 한국처럼 작은 나라는 박수만 치면 되지 않냐는 심리도 숨어있었다. 한국 최초의 달 탐사선 다누리호가 쏘아올려진 작금에도 이런 류의 목소리들은 존재하는 듯 하다.

곽재식의 책 ‘그래서 우리는 달에 간다’ [동아시아 출판]는 그래서 더 반갑다. 달 탐사를 왜 하는지 모르겠다는 회의론에 대한 통쾌한 반박문이라고 할 수 있다. 저자는 14개의 챕터를 통해 이야기를 풀어내며 달 탐사의 당위성을 설명하고 있다.

지구를 알기 위해 달에 간다

얼마전 영화 ‘아마겟돈’처럼, 미국항공우주국(NASA)은 지구에서 1100만km 떨어진 곳에서 다트 우주선을 소행성에 충돌시켜 궤도를 바꾸는 실험을 했다. 인류를 멸망시킬 수 있는 우주적 재난을 해결하기 위한 지구방어 프로그램이었다. 이처럼 소행성 충돌에 대한 우려는 더 이상 SF영화나 소설의 영역이 아니다.

달은 소행성과 혜성이 충돌한 흔적을 연구하기에 최적의 장소다. 공기가 없기 때문에 작은 돌덩이가 우주에서 떨어지다가 공기와의 마찰로 인해 타서 사라지는 현상이 생기지 않는다. 또한 풍화작용이 없어서 한번 구덩이가 생기면 잘 변하지 않는다. 지구에선 이미 풍화되고 마모된 각종 우주의 흔적들이 달에는 그대로 보관되고 있을 확률이 높다. 그래서 달을 연구할수록 그 지식으로 우리는 지구의 역사와 현상을 분석해, 화산‧지진‧지각변동 등을 더 깊이 이해할 수 있다.

달에 가면 돈과 밥이 나온다

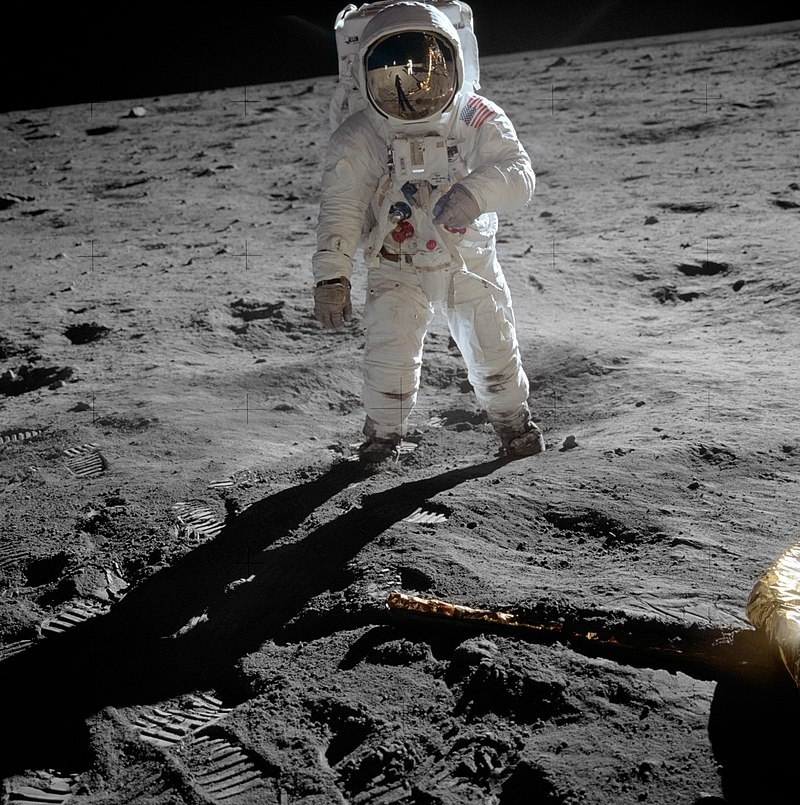

미국의 1960년대 달 탐사 프로젝트 덕에 소프트웨어 공학이 탄생했다. 현재와 같은 복잡한 컴퓨터의 도움 없이도 달에 사람을 보냈다는 것이 신기하지 않은가? 그 일등공신은 마가릿 해밀턴이라는 여성 프로그래머였다. 손으로 일일이 코드를 적어서 비상상황시 대응 조치 등을 프로그래밍했다. 그녀가 없었다면 달 착륙의 성공도, 우주비행사들의 무사귀한도 없었다고 평가받는다.

결국 달에 사람을 보내는 일 덕에 소프트웨어 공학의 탄생이 빨라졌다. 우리가 지금 사용하는 모든 컴퓨터 프로그램, 비디오 게임, 스마트폰 앱이 만들어질 수 있는 바탕을 다졌다고 볼 수 있다. 배달 앱이나 카카오톡 같은 SNS도 조금 과장해서 말한다면 달 탐사 덕분이다.

이 소프트웨어 공학 말고도 달 탐사를 성공시키기 위한 노력에서 얻게 된 새로운 기술은 여럿 있다. 우주 개발 사업은 로켓에 필요한 높은 온도와 압력을 다루는 기술에서부터, 가볍고 튼튼한 재료를 만드는 기술, 레이더와 통신에 사용되는 기술을 발전시키는 좋은 기회가 되었다. 우주비행사 옷을 개발하는 기술을 이용해서 더 성능이 좋은 소방대원들 방화복을 만들 수 있게 된 것이 좋은 예다.

저자 곽재식은 말한다. “그래서 우리가 달에 가야 한다”고. 달에 가는 것은 많은 투자가 이루어지는 커다란 기술상의 도전이다. 이런 도전은 이전까지 생각하지 못했던 새롭고 신선한 기술을 발전시킬 수 있는 좋은 계기가 된다. 무엇보다 달은 우주탐사의 전초 기지다. 달 전체의 넓이는 아메리카 대륙의 넓이와 비슷하다. 콜롬버스는 원주민이 버젓이 있는데도 “신세계를 발견했다”고 했지만, 달이야말로 진정한 신세계라고 부를 수 있다. 달의 중력은 지구의 6분의 1밖에 되지 않기 때문에, 무거운 로켓도 지구에서와 달리 적은 연료로도 간단히 달 바깥으로 튀어나올 수 있다.

만약 달에 기지를 만들어 로켓을 만들 수 있다면, 훨씬 더 많은 연료로 훨씬 더 크고 빠른 로켓을 만들어도 쉽게 우주에 띄울 수 있다는 뜻이다. 그런 점에서 달은 더 먼 우주로 떠나기 위한 항구이고 관문이자 도약대다. 인류에게 있어 달 다음으로 가까운 화성으로 나가기가 훨씬 쉬워진다는 이야기다. 또한 달에는 핵융합 발전에 활용할 수 있는 청정에너지 헬륨3와 지구에서 구하기 어려운 희토류 등의 광물이 풍부하다. 아직은 먼 이야기이긴 하지만, 새로운 자원에 대한 가능성도 열리는 셈이다.

작은 걸음, 위대한 도약

이 책은 한 번 보면 끝까지 읽게 하는 힘이 있다. 무엇보다 ‘달에 관한 별별 상식백과사전’으로 부를 만 하다. ‘왜 늑대인간은 보름달을 보면 변신할까’ ‘밀물과 썰물은 왜 일어날까’ ‘달의 왕국 신라’ 등 달에 관한 재미있는 역사와 일화들을 가득 담고 있기 때문이다. 할머니가 달 전래동화를 얘기하듯, 과학 선생님이 쉽게 설명하듯, 달에 관한 많은 것을 맛깔나게 풀어주고 있다. 작가 경력이 있는 저자는 타고난 이야기꾼임이 분명하다.

이 책을 읽는 당신은, 세월이 지나 대부분의 내용을 잊는다 할지라도 한 가지만은 뇌리에 남을 것이 확실하다. 바로 ‘그래서 우리는 달에 가야 한다’라는 문장이다. 대학 시절, 천문학과가 개설한 ‘인간과 우주’라는 강의를 들었다. 20년도 지났지만, 중간고사 문제가 아직도 기억난다. 아플로 11호의 선장 닐 암스트롱이 달에 착륙했을 때 했던 말을 적으라는 주관식이었다.

“That’s one small step for man, One giant leap for mankind” (이것은 한 인간에게는 작은 한 걸음이지만, 인류에게는 위대한 도약이다)

이 문장은 여전히 유효하다. 달나라로 향하는 로켓의 용솟음은, 인류에겐 새로운 도약의 기회이다. 달 탐사를 왜 하는지 모르겠다는 분들이 있으면 필독을 권한다. 연인에게 “저 하늘의 달이라도 따다줄게”라며 고전적인 사랑의 맹세를 하는 남자나, 보름달을 보며 자녀들과 지식을 나누고 싶은 부모들도 마찬가지다.