#내 지갑속 별자리가 있었다.

1만원권 지폐를 유심히 살펴본 적이 있는가. 그 안에 조선의 우주가 존재한다.

일단 표지모델 세종대왕이 새겨진 앞면을 보자. 세종 옆으로 몇몇 산봉우리와 하얗고 빨간 2개의 동그라미가 있을 것이다. 이는 조선시대 국왕의 뒷편에 놓였던 병풍으로, 해· 달·다섯개의 산봉우리를 재현한 ‘일월오봉도(日月五峯圖)’라고 한다. 여기서 오봉은 수성·금성·화성·목성·토성(당시 관찰이 가능했던 행성)을 의미했다. 여기에 해와 달까지 포함하면, 그 시기 사람들이 생각하는 우주라고 할 수 있다.

이제 지폐 뒷면을 보자. 진하게 보이는 둥그런 그림은 국사 교과서에서 한 번씩은 봤을 천문 측정기구 혼천의다. 그 좌우 주변으로 작은 동그라미들이 선으로 촘촘히 연결되어 있는데, 이는 밤하늘의 별자리들로 조선시대 천문도인 ‘천상열차분야지도’를 바탕으로 지폐에 형상화한 것이다.

어, 조선은 과학을 천대하는 나라가 아니었나? 조선은 우주를 어디까지 알고, 어떻게 바라봤을까? 궁금증이 커지고 있는데, 마침 조선의 유물을 소장하고 있는 국립고궁박물관이 ‘과학문화실’을 새롭게 단장해 재개관했다. 천상분야열차지도, 혼천의, 자격루 등의 유물을 전시한다. 박물관에서 조선의 우주가 열리고 있었다.

#해시계·물시계가 모여있네

지하철 3호선 경복궁역에서 내려 고궁박물관 2층에 들어서자, 왼편에는 ‘조선의 국왕실’이 있었다. 1만원권 앞면에 있는 일월오봉도 병풍이 눈을 사로잡는다. 이 일월오봉도는 국왕이 자리한 곳에 펼쳐 왕권을 나타내고, 왕실의 번영을 기원하는 역할을 했다. 본격적인 관람은 지하 1층의 ‘과학문화실’에서 시작된다.

입구엔 혼천의, 측우기, 앙부일구, 자격루 수수호 등 유물 모형 4개가 관람객을 맞이한다. 장난감처럼 앙증맞은 소품 느낌인데, 엄마와 함께 온 아이들이 모형을 손으로 만지며 유물 설명을 보는 게 인상적이었다. 여기를 지나가자 앙부일구, 지평일구 등 해시계와 조선시대 관리들이 기록한 천문일지 등 유물들이 본격적으로 모습을 드러내고 있었다. 이 중 1759년 3월의 핼리혜성 관측 기록이 인상적이었다. 기록은 25일간 이어지며 관측시각과 위치, 혜성 꼬리의 크기, 움직임의 변화 등을 추적하고 모양을 그려 놓았다. 여담이지만 핼리혜성은 약 76년 주기로 지구에 다가오고, 2061년에 다가올 예정이다. 지금으로부터 260여년전에도 이미 조상들은 핼리혜성을 관찰하고 있었던 것이다.

특히 세종대왕 때 제작된 물시계인 ‘자격루’ 공간은 감탄을 자아낸다. 자격루는 일정하게 물을 흘려보내는 항아리(파수호), 여기에서 흘러든 물을 담는 두 개의 병(수수호), 그리고 자동으로 시각을 알려주는 장치로 구성된다. 즉 수수호에 일정량의 물이 차면 수수호 안 잣대가 떠올라 구슬이 굴러 떨어지고 구슬이 시간을 알리는 종, 북, 징을 치게 하는 부품을 건드려 자동으로 시간을 알리도록 하는 구조다.

이렇게 글만 보면 무엇인지 잘 이해가 안가는 자격루의 원리는, 전시실로 가면 금새 깨달을 수 있다. 디지털 그래픽으로 시간을 측정하는 흐름을 묘사해주고, 시각에 맞춰 울리던 북소리와 종소리를 구현해 보여주기 때문이다. 자격루가 어떻게 작동되는지 눈으로 보고, 귀로 들을 수 있다.

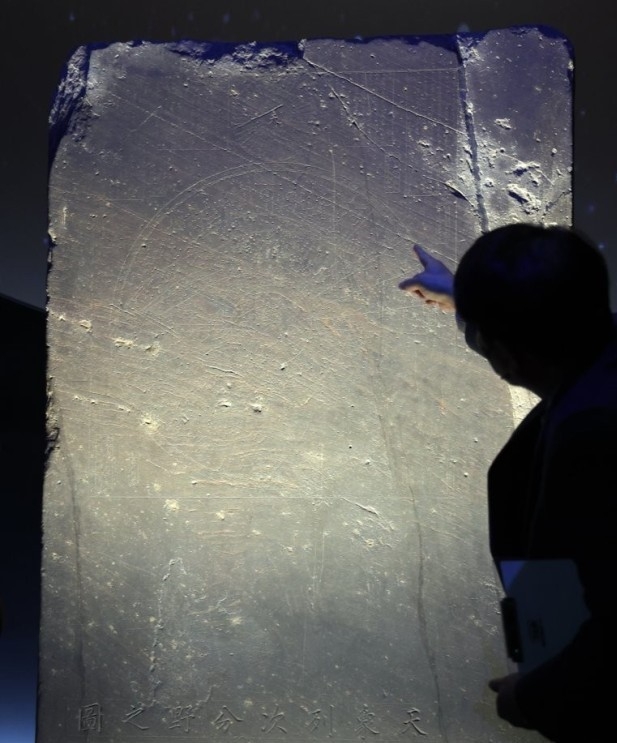

묻힐뻔했던 유물, 천상열차분야지도

과학전시실 가장 깊숙한 공간에 만원권 지폐 뒷면을 수놓은 ‘천상열차분야지도 각석’ 공간이 자리잡고 있다. 천상열차분야지도(天象列次分野之圖)는 하늘의 형상(天象)을 열(列)과 차례(차)대로 분야별로 나타낸 그림(圖)이고, 각석(刻石)은 돌에 새겼다는 뜻이다. 이는 돌판에 새긴 천문도 중에서는 세계에서 두 번째로 오래된 것으로, 1985년 국보 제228호로 지정됐다.

기록에 따르면, 조선이 건국되기 전 평양성에 돌에 새긴 천문도가 있었다고 한다. 전쟁 중 강에 빠져 사라졌는데, 태조 즉위 초에 그것의 탁본을 구해 1395년 돌에 새겨 완성했다고 한다. 물론 조선의 건국이 하늘의 뜻임을 알리고 정당화하기 위한 수단이었겠지만. 요즘 말로 굳이 풀자면 국정과제의 일종이 아니었을까.

이 귀중한 유물인 ‘천상열차분야지도 각석’은 임진왜란을 거치면서도 살아남았으나, 6·25전쟁을 거치며 한동안 잊혔다가 1960년대 창경궁에서 다시 발견됐다고 한다. 당시 창경궁은 ‘창경원’이라 불리며 유원지로 쇠퇴했는데, 소풍 온 아이들이 쓰러져 있는 ‘각석’을 밟고 다니거나 그 위에 돗자리를 펴고 도시락을 먹었다고 한다. 쇠락한 나라의 슬픈 현실의 한 단면이다.

전시공간 초입에는 숫자로 본 천상분야열차지도 디지털 패널이 있다. 4, 12, 28, 365, 1467 등 화면에 떠있는 숫자를 터치하면 자세한 설명이 나와 천문도에 관해 이해할 수 있다. 예를 들어 1467을 누르면, 천문도가 1467개의 별을 기록했다는 식이다. 마치 스마트폰을 검색하듯 재미가 있어 한참을 머물렀다.

하이라이트는 천상열차분야지도 영상실이었다. 한반도 밤하늘을 중심으로 한 봄·여름·가을·겨울 별자리들의 모양을 보여주는데, 하단의 각석과 영상을 연결하여 신비하고 아름다운 풍경을 선사했다. 10여분 남짓한 영상이고, 따로 예약이 필요없어 네 번을 다시 봤다. 다만 콘텐츠 넘어가는 속도가 빠른 편이라 그 내용을 자세히 이해할 수는 없어 아쉬웠다. 매시 정각, 15분, 30분, 45분에 영상이 시작되는데 백문이 불여일견이다.

경복궁만 아는 당신, 국립고궁박물관에 가보라

AI 수퍼컴퓨터로 기상을 관측하는 이 시대에도, 폭우나 폭설을 잘못 예측했다간 국민들의 질타를 받는다. 하물며 농업이 근간을 이루는 조선에게 있어서, 천문은 과학 그 이상의 가치를 지니고 있었다. 천문을 살피고 역법(曆法·천체의 주기적 현상을 기준으로 세시를 정하는 방법)을 정하는 일은 통치행위였고 국왕의 책무이기도 했다. 백성에게 정확한 시간을 알려주는 것 또한 중요한 일이었다. 조선과 천문의 이런 개념을 가지고 과학전시실을 둘러보면 더 많은 것을 느낄 수 있을 것이다.

더불어 국사 교과서에서 코딱지만한 사진 몇 장을 통해 달달 외우는 앙부일구·지평일구·혼천의·자격루 등을 눈으로 직접 체험할 수 있다. 아이가 물시계인지 해시계인지 천문기구인지 헷갈려 한다면 전시 관람을 추천한다. 주말이나 명절 연휴에 경복궁만 돌아보지 말고 바로 옆에 있는 국립고궁박물관도 아이 손 잡고 방문하는 것도 좋을 듯 하다.