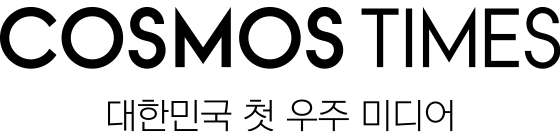

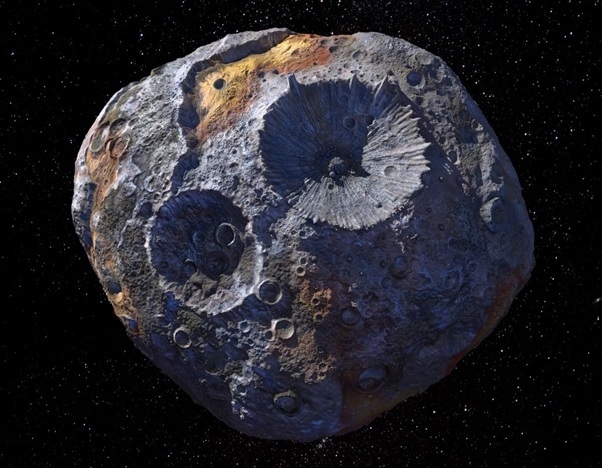

지난 5일 미 항공우주국(NASA)는 원시 소행성인 ‘16 프시케(Psyche)’에 애초 올해 안에 탐사선 ‘프시케’를 보내려던 계획을 내년 8~10월로 미룬다고 발표했다. 발사 관련 소프트웨어 결함이 계속 발견된 탓이었다. 화성과 목성 사이 소행성 벨트에 위치한 ‘16 프시케’는 지구와의 거리는 평균 3억7000만㎞. 탐사선이 내년에 계획대로 출발해도, 6년 뒤인 2029년 8월에야 도착한다. 약 225㎞ 크기에 울퉁불퉁한 감자 모양인 ’16 프시케’는 외층이 떨어져 나가고 핵(核)만 남아, 행성의 형성 과정에 중요한 통찰력을 제공할 것으로 관측됐다.

NASA가 ’16 프시케’에 주목하는 이유는 또 있다. 철과 니켈이 주성분(主成分)인 이 소행성이 지닌 우주자원 채굴(space mining)의 무한한 가능성 때문이다. 미국 과학계에선 ’16 프시케’ 하나의 가치만도 10 퀸틸리언(quintillionㆍ1조의 1만배) 달러에 달할 것으로 추정한다.

그런데, 미국만큼이나 이 우주 채굴 분야를 선도(先導)하는 나라가 있다. 바로 유럽의 소국(小國) 룩셈부르크다. 제주도와 서울을 합친 것보다 조금 더 큰 면적(2586㎢)의 나라다.

우주 채굴의 실리콘 밸리를 꿈꾼다

1인당 GDP는 11만1500만 달러로 세계 최고 수준이지만, 인구가 겨우 63만 명인 나라가 우주 채굴의 꿈꾼다는 것은 느닷없어 보이기도 한다. 그러나 룩셈부르크에게 우주는 초행(初行)이 아니다. 룩셈부르크는 1970년대에 100년간 호황을 누리던 철강 산업이 저물자, 은행ㆍ금융업으로 옮겨갔고, 2008년 국제 금융 위기 속에서 다시 우주를 주축으로 한 혁신 산업을 품었다.

작년에 매출(148억 달러) 면에서 세계 최대 TV 위성사업자였던 SES도 이곳에 본사가 있다. 1985년 위성 하나로 시작한 SES는 현재 저궤도에 50개, 중궤도에 20개 위성을 보유하고 유럽과 인도ㆍ브라질ㆍ필리핀까지 전세계 3억6000만 가구에 위성 TV 서비스를 제공한다. 선박의 선명과 위치 등을 자동으로 식별하는 저궤도 마이크로 위성인 이세일(Esail)을 운영하는 룩스스페이스도 룩셈부르크에 있다. 이 회사는 2014년 세계 최초의 민간 달 탐사선인 4M을 성공적으로 발사했다.

세계 두번째로 우주서 채굴한 자원의 소유권 인정

룩셈부르크는 2016년 2월 우주자원 이니셔티브((SpaceResources.lu)를 발표했다. 근(近)지구물체와 소행성에서 자원을 발굴하는 벤처 기업에게 45%까지 투자금을 환급해 주고, 각종 세제 혜택을 부여하는 정책이었다. 2017년에는 미국에 이어 두번째로, 우주에서 광물질을 채굴한 민간 기업에게 그 소유권을 인정하는 법을 제정했다.

미국은 2015년 11월 우주에서 광물ㆍ물ㆍ가스 등의 자원을 채굴한 기업과 국가에게 소유권을 인정하는 ‘상업우주발사경쟁력법’을 제정했다. 우주 개발의 혜택은 특정 개인이나 국가가 독점해서는 안 되며 인류 전체에 혜택이 돼야 한다는 1967년의 ‘우주조약(Outer Sapce Treaty)을 슬쩍 피해간 법이었다. 그런데 룩셈부르크도 바짝 미국의 뒤를 이어 민간의 우주자원 소유권을 인정하는 법률적 보호 장치를 만들어, 우주자원 개발 기업의 유치에 나선 것이다.

룩셈부르크는 또 2020년 10월 미국이 함께 달의 개발ㆍ소유권의 법적 근거를 제공하는 ‘아르테미스 약정’의 최초 조인국(調印國) 8개국에 합류해, 달의 표토(表土)인 레골리스(regolith)를 채굴할 권리도 획득했다. 이 협정은 기술과 자금력을 갖고 우주 자원을 선점하는 나라와 기업에게 소유권을 인정하는 협정으로, 우리나라는 2021년 5월에 10번째로 가입했다.

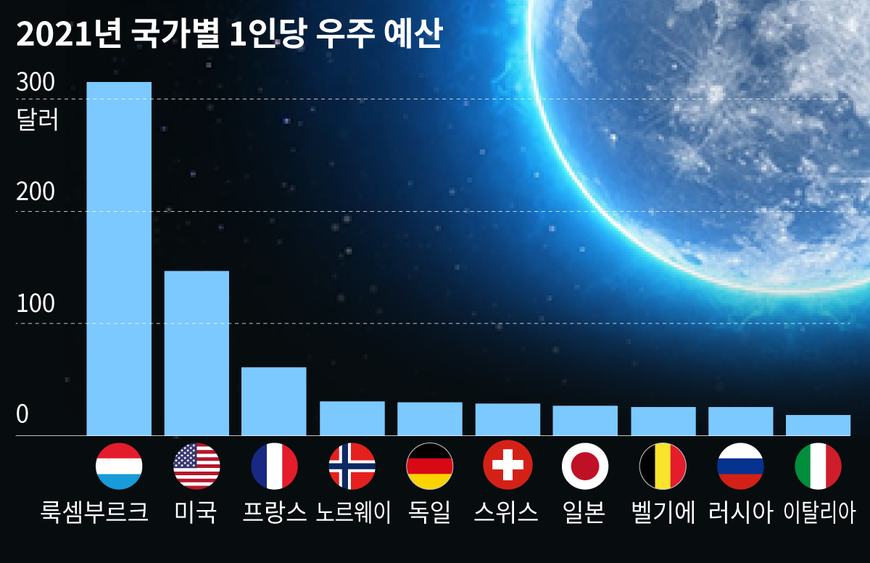

그 결과, 현재 이 작은 나라엔 위성ㆍ우주채굴ㆍ탐사 로봇 등 우주 관련 기업의 수가 지난 6년간 3배로 늘어 70여개에 달한다. 2018년엔, 유럽 차원에서 우주 자원과 관련한 연구 개발에 전념하는 센터인 유럽우주자원혁신센터(ESRIC)도 들어섰다. 한마디로, 룩셈부르크는 지구에서와는 비교도 안 되게 자신의 우주 족적(足跡)을 키우겠다는 것이다. 룩셈부르크의 우주관련 정부 예산은 1인당 기준으로 전세계 최고다.

다양한 종류의 사막 모래를 소재로 해, 컨테이너 박스에서 완전 자동 공정으로 태양광 패널을 만들어내는 ‘마나(Maana) 일렉트릭’도 이 곳에 있다. 이 회사가 전기와 모래만으로 만들어내는 태양광 패널은 지구 오지의 사막뿐 아니라, 달과 화성, 그 너머 미래의 우주 식민지에서 자체적으로 에너지를 생산해내는 것을 목표로 한다. 달 표면의 레골리스를 고순도(高純度)의 실리콘으로 변환해, 10가구가 한달 간 쓸 수 있는 전력을 생산할 수 있는 컨테이너 박스인 ‘테라박스’를 개발 중이다. 또 달의 테라박스에서 부산물로 나오는 산소는 우주인이 호흡하는데 이용된다.

룩셈부르크는 그러나 직접 우주 탐험에 나서지는 않는다. 연구 개발(R&D) 지원과 우주학 석사 등 전문 인력 양성, 우주기업 창업을 돕는 환경 조성에 주력한다.

우주 ‘광산’의 잠재적 가치는?

60만 개 소행성의 가치를 분석하는 ‘애스터랭크(Asterrank)’에 따르면, 탐사ㆍ발굴의 가성비가 가장 높은 상위 10개 소행성의 가치만 합쳐도 1조5000억 달러가 넘는다. 2017년에 나온 골드먼 삭스사는 “풋볼 경기장 만한 소행성에 포함된 백금(platinum)의 가치만도 250억~500억 달러에 달한다”의 보고서를 낸 적이 있다.

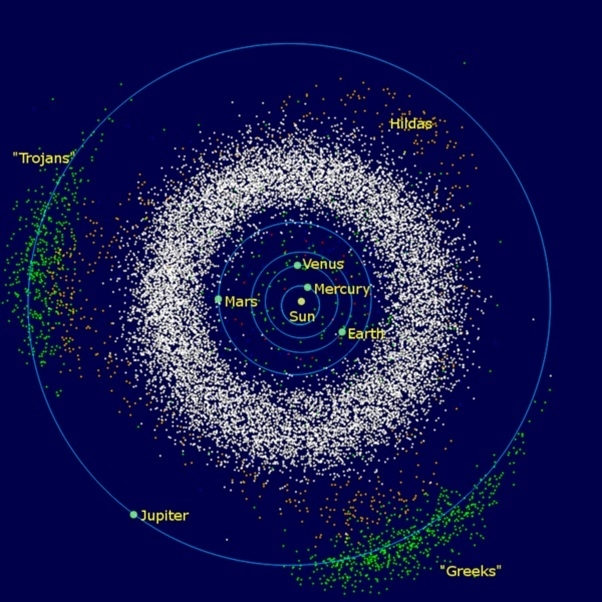

‘애스터랭크’에 따르면, 일본우주항공연구개발기구(JAXA)의 하야부사 2호가 2020년 12월 샘플을 채취해 온 ‘류구(龍宮)’의 가치는 827억 달러, 같은 해 10월 미국의 오시리스-렉스(OSIRIS-REx) 탐사선이 방문했던 ‘베누(Bennu)’의 가치는 6억7000만 달러다. ’16 프시케’에는 지구상의 모든 사람이 1인당 930억 달러를 받을 수 있는 약700조 달러의 금이 있는 것으로 추정됐다.

그러나 이는 모두 천체망원경과 첨단 분광기로 소행성 표면에 반사되는 햇빛을 파장에 따라 분석해 추론한 것이다. 예를 들어, 소행성 빛이 붉은 빛을 띠면 철과 니켈 덩어리로 추정하는 식이다. 지구의 경우, 이런 클러스터(cluster)에선 백금이 발견되므로 같은 추론을 할 수 있다. 이런 분석을 통해, 소행성에는 규소와 산소가 주성분인 규산염(silicate)과 철ㆍ니켈 합금, 또 철ㆍ니켈과 마그네슘ㆍ규산염의 혼합물이 많은 것으로 추정된다. 그러나 인간이 실제로 소행성에서 직접 샘플을 채취한 것은 하야부사 2호와 오시리스-렉스에서 얻은 것뿐이다다. 우주 광물질에 대한 추정은 이밖에 지구로 떨어지는 운석들과 과거 아폴로 프로그램에서 가져온 2200개의 레골리스(약382㎏) 분석을 토대로 한 것이다.

어마어마한 우주채굴 비용, 60g 채취에 10억 달러

일본의 하야부사2호가 6년에 걸쳐 5.4g의 샘플을 가져오는데 288억 엔이 들었다. 미국은 베누에서 60g을 가져오기까지 7년간 10억 달러를 썼다. 과연 지구 상의 어느 벤처 자본이 시료 채취에만 이렇게 막대한 돈이 드는 우주 채굴에 투자하겠느냐는 의문이 제기될 수밖에 없다.

실제로 2012년 처음 우주 채굴에 나섰던 대표적인 두 기업인 ‘플래니터리리소스(Plantary Resources)’와 ‘딥스페이스인더스트리(Deep Space Industries)’는 초기 각종 뉴스의 헤드라인을 장식했지만, 추가 투자를 받지 못하고 우주와는 관계없는 기업들에 매각됐다. 그래서 최근 우주자원 발굴 방향은 채굴된 자원을 지구로 가져오지 않고 우주 현지(in-situ)에서 활용하고, 달 자원 개발에 주력하는 쪽으로 바뀌었다. 달의 남극에 위치한 분화구 그늘진 곳에는 1년 내내 햇빛이 들지 않아 물과 얼음이 있는 것으로 확인됐다. 지난 9월 중국은 2년 전 창어(嫦娥) 5호 무인 착륙선이 달에서 가져온 샘플에서 헬륨-3이 채취됐다고 발표했다. 핵융합에 필수적인 헬륨-3은 지구에서 부족해, 지난 2월 하버드대 물리학연구소는 일부 장비의 사용을 중단하기도 했다. 또 우주의 함수(含水) 광물에서 물을 분리해 내면, 산소를 생산할 수 있고 물 자체는 우주 정거장에서 로켓추진 연료로 쓰일 수 있다. 심(深)우주를 탐험하기 위해, 지구에서부터 막대한 연료 탱크를 짊어지고 출발할 필요가 없다는 얘기다.

만만치 않은 회의론에도 확고한 룩셈부르크

그럼에도 불구하고, 우주 개발은 과학 소설이나 영화에서나 가능한 ‘환상’이라는 비판은 줄지 않는다. 우선 스페이스X의 재사용 발사체로 인해 1㎏당 발사 비용이 현격히 줄었다고 해도, 경제적 타산성이 맞지 않는다는 것이다. 예를 들어, 현재로선 가장 강력한 발사체인 팰컨 헤비로 화성까지 1㎏을 보내는 비용은 5357달러다. 0.5톤짜리 시추 장비 하나를 소행성 벨트까지 보내는 것만으로도 소규모 광산의 1년 예산을 웃돈다. 또 소행성 사이의 간격은 평균 100만 ㎞로, 지구~달 거리의 3배 가깝다. 고작 그램 단위의 광물을 채취하려고 엄청난 거리를 여행하는 것이 경제적이냐는 것이다.

어느 소행성을 개발 목표로 할 것이냐도 숙제다. 지금까지 인류가 탐사했거나 확보한 샘플은 너무 미량이고, 소행성마다 채굴 환경이 제각각이기 때문이다. 설령 대규모로 희소 자원을 지구로 가져온다 할지라도, 이는 지구 원자재 시장의 폭락을 의미할 뿐이라는 지적도 있다. 현재 온스(약28g) 당 1000달러 선인 백금은 생산 단가가 판매 가격보다 높아, 공급에 제한이 있었다. 그러나 반대로 대량으로 들어오면, 백금 가격은 폭락해 우주 채굴의 의미가 없다. 하버드 인터내셔널 리뷰는 지난 4월 “현재 6600억 달러 규모의 지구 원자재 시장은 우주에서 쏟아지는 100경(10의 30승ㆍ억조) 가치의 자원에 의해 붕괴될 것”이라고 예견했다. 심지어 중력도 없고 일부 탐사에서 푸석푸석한 흙더미로 밝혀진 소행성에 시추하는 것 자체가 불가능하다는 지적도 있다. 이 모든 것이 극복되더라도, ‘언제 본격적인 우주 채굴이 가능하겠느냐’는 질문에는 낙관적인 전문가들조차 “5~7년 뒤” “20년 뒤”로 서로 다르다.

그러나 룩셈부르크의 우주자원 채굴 의지는 확고하다. 철강에서 은행ㆍ금융, 우주 산업으로 이전한 성공의 역사가 있기 때문이다. 룩셈부르크우주국(LSA)의 마크 세레스 국장은 “우주 채굴은 처음에 오해가 있었던 것이 사실이지만, 인간을 다시 달로 보내겠다는 지금의 국제사회 관심은 우주자원 개발에 대해 막대한 기회를 제공한다”고 말했다, 그는 “우리의 우선적인 관심은 이런 우주 개발을 통해 우리 산업 구조를 다양화하려는 것”이라고 말했다.