미국이 이끄는 달 탐사 계획 아르테미스(Artemis) 프로젝트의 1단계였던 오리온(Orion) 무인(無人)우주선이 길쭉한 타원형의 달 궤도(NRHO)로 돌고, 지난 11일 무사히 돌아왔다. 이에 따라, 우주과학계의 관심은 민간 우주기업인 스페이스X이 개발 중인 스타십(Starship) 달 착륙선에 쏠린다.

2024년에 있을 아르테미스 2단계는 우주인이 탄 오리온 캡슐이 1단계에서 안전성을 입증된 NRHO(Near-Rectilinear Halo Orbit)를 따라 도는 것이다. 따라서 인간이 50여 년 만에 다시 달에 발을 딛는 역사적 순간은 2025년 말에 있을 3단계에서야 이뤄진다.

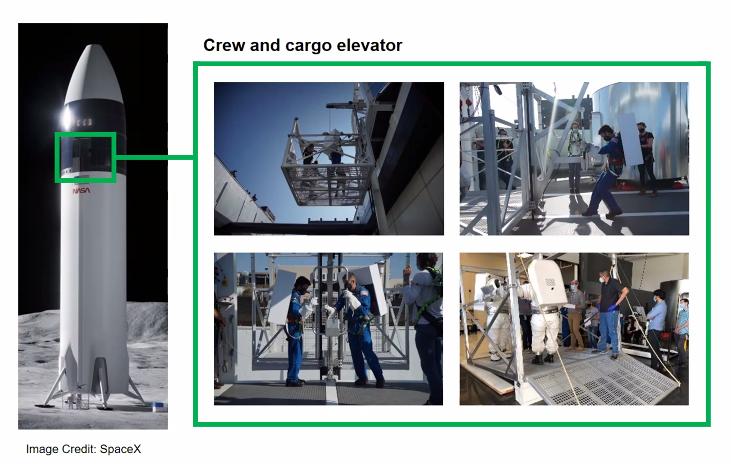

미 항공우주국(NASA)는 이 착륙선이 달 남극에 내릴 후보지 13곳을 이미 선정했다. 2024년 말이면 달과 화성 탐사의 관문(關門)이 될 루나 게이트웨이(Lunar Gateway)의 핵심 모듈인 PPE(추진ㆍ동력 담당) 모듈과 우주인의 거주ㆍ실험 공간인 HALO 모듈도 달 궤도에 들어선다.

1단계에서 오리온 캡슐을 발사했던 NASA의 수퍼 발사체 SLS(우주발사시스템)도 2단계를 위해 추가 제작에 들어갔다. 2028년 이후 아르테미스 5ㆍ6단계에서 본격적으로 달에 기지를 건설하고 자원을 개발할 착륙선을 제조할 우주 기업도 내년 6월에 발표된다.

그러나 아르테미스 3ㆍ4단계에서 NASA의 인간착륙시스템(HLSㆍHuman Landing System)을 맡은 우주선은 스페이스X의 스타십뿐이다. NASA와 우주과학계가 스타십에 주목하는 것도 이 때문이다. 스타십은 루나 게이트웨이에서 오리온을 타고 온 우주인 중 2명을 태워 달에 내렸다가, 다시 게이트웨이로 데려다 주는 역할을 맡았다.

그런데 스타십 개발이 만만치 않다. 올해도 몇 차례 실패를 거듭했다. 이 탓에, NASA는 인간의 달착륙 시점을 지난 3월에는 ‘2025년 4월 이후’라고 했다가 다시 ‘2025년 말’로 늦췄다. 아직 3년이란 시간적 여유가 있지만, 달 착륙 시점이 언제가 되느냐는 오직 스타십의 ‘성공’에 달렸다.

스페이스X, 42억 달러 규모의 달 착륙선 계약 맺어

NASA는 2021년 4월 아르테미스 3단계의 달 착륙시스템(HLS)으로 스페이스X를 선정하고, 29억 달러짜리 제조 계약을 맺었다. 지난 11월엔 이 착륙선을 2027년으로 예정된 4단계의 목적에 맞게 일부 디자인을 수정하는 조건으로 추가 제조하는 계약도 체결했다. 두 건의 계약 규모는 42억 달러(약 5조3647억 원)에 달한다.

NASA로서는 스페이스X의 스타십 착륙선 개발을 지원했던 비용도 일부 환수하고, 계속 필요할 착륙선의 제조 단가도 줄여야 해, 4단계 착륙선으로도 스페이스X를 택한 것은 설득력 있는 결정이었다. 우주인들은 루나 게이트웨이에서 HLS인 스타십으로 환승하고 달에 착륙해 1주일간 샘플 수집, 과학 실험 등을 하고, 다시 스타십에 올라 게이트웨이로 복귀한다.

스타십은 초수퍼 발사체 중에서도 왕

스페이스X의 스타십은 사실 ‘부스터’에 해당하는 1단계 로켓 수퍼 헤비(Super Heavy)와, 독자적인 엔진을 갖춘 또 하나의 로켓 우주선인 2단계 스타십의 결합체다. 그러나 1ㆍ2단계를 합쳐서 스타십이라고도 부른다.

높이는 수퍼 헤비가 70m, 스타십이 50m로 전체 120m에 달한다. 신형 랩터(Raptor) 엔진 33개가 뿜어내는 수퍼 헤비의 추력은 1700만 파운드이고, 스타십도 독자적으로 6개의 랩터 엔진에서 320만 파운드의 추력을 낸다. 현재 지구상에서 가장 강력한 NASA의 우주발사체 SLS가 98m에 900만 파운드의 추력을 내는 점을 고려하면, 스타십은 단연 ‘로켓의 황제’라 할 수 있다. 미국에선 ‘기계(mechanical) 괴수(Godzilla)’란 뜻으로 ‘미캐질라(mechazilla)’라고도 부른다.

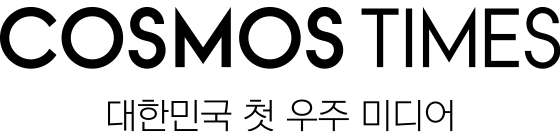

달 착륙선이 될 2단계 스타십의 길이만도 50m가 돼, 우주인들은 동체 외부에 엘리베이터를 내고 달에 내려가게 된다 . 그러나 스페이스X는 스타십을 그저 달 착륙선용(用)으로 개발하는 것이 아니다. 일론 머스크는 이미 2012년에 스타십 개발 계획을 밝혔다. 스타십으로 마찰이 없는 대기권 밖 우주를 날아 지구 어느 곳이든 30~45분 내 도착하고, 저궤도까지 한 번에 100~150t을 운송하는 탑재 능력으로 달과 화성 개발에 나서겠다는 것이었다.

”실패에서 배운다”는 스페이스X의 기업 문화

그러나 워낙 덩치가 크고, 랩터 엔진도 스타십을 위해 새로 개발한 것이다 보니, 제작 과정에서 실패를 거듭했다. 현재 스페이스X는 미국 텍사스주 남부 보카치카에 위치한 자사의 스타베이스 우주기지에서 수퍼 헤비의 개발 모델(prototype)인 부스터 7과 스타십의 개발 모델 S24(Ship 24)로 시험 발사를 하고 있다.

부스터 7는 지난 7월에도 수직으로 세워 놓고 정지 상태에서 엔진을 점화하는 정지발사시험(static fire test)을 하다가 폭발했다. 다행히 11월29일과 12월15일 모두 33개의 엔진 중 일부를 점화하는 정지발사시험은 순조롭게 진행됐다.

S24도 2020년 12월부터 모두 4차례 실패하고, 작년 5월 다섯 번째 발사에서 처음으로 고도 10㎞까지 올랐다가 발사 시점으로 안전하게 복귀하는 데 성공했다.

지난달까지만 해도 ‘12월초’라고 했던 스타십의 궤도 발사(orbital launch) 일정도 계속 연기되고 있다. 궤도 발사는 발사체가 인공 물체를 안정적으로 지구 궤도 또는 그 이상으로 쏴 올리는 과정이다. 종종 발언이 구설(口舌)에 올랐던 머스크도 “첫 발사엔 많은 리스크가 따라, 성공할 것 같다는 말은 못하겠다. 그러나 많은 진전을 있을 것”이라고 말한 바 있다. 스페이스X의 기업 문화는 ‘위험 감수(risk taking)’을 장려한다. 이 회사의 임원이었던 압히 트리파티는 최근 월스트리트저널에 “남의 시선을 꺼리지 말고, 지금 원 없이 테스트해 보고 실패하는 것이 낫다는 게 스페이스X의 분위기”라고 말했다.

NASA, 대안 없어 스타십 반드시 성공해야

NASA에게 최대 우주 프로젝트는 아르테미스다. 앞으로 우주에 관한 주요 뉴스는 아르테미스를 소재로 할 것이고, 여기서 적지 않은 비중이 달 착륙선에 관한 내용일 것이다. 스페이스X는 스타십의 궤도 발사가 성공하면, 이어 NASA의 달 착륙선으로 수정된 스타십을 달 궤도에서 달 표면에 안전하게 착륙시키는 시범을 보여야 한다. NASA로선 민간 기업이 제작하는 스타십의 성공을 간절히 소망하고 의존하는 ‘어색한’ 상황이다.

지난 11일 오리온 무인 캡슐이 돌아오고 열린 기자회견에서도, 빌 넬슨 NASA 국장에게 스타십 개발 일정과 관련한 질문이 쏟아졌다. 넬슨은 “스페이스X의 스케줄이 계획대로 진행되고 있느냐고 담당 간부에게 계속 묻고 있으며, 항상 ‘네, 어떤 경우는 오히려 더 빠르다’는 답변을 듣는다”고 답했다. 스페이스X로서도, 일본 기업인 마에자와 유사쿠의 ‘디어문(dearMoon)’ 프로젝트를 비롯해 내년에 계획된 2건의 달나라 여행 등을 성사시키리면 스타십을 신속하게 ‘입증’해야 한다.

스타십이 달까지 가려면, 최소 4개의 스타십이 필요?

스타십은 역사상 가장 강력한 추진력을 갖췄지만, 정작 달까지 가려면 우주에서 재급유(refueling)을 받아야 한다. 1960년대 아폴로 우주선을 달로 보냈던 새턴 5호 로켓이나 오리온 캡슐을 달로 보냈던 NASA의 SLS도 재급유가 필요 없었는데, 왜 그럴까.

스타십 착륙선의 중량(약1320t)이 오리온 캡슐(약 33t), 아폴로 우주선(약 15t)과는 비교도 되지 않기 때문이다. 달까지 100t 이상의 화물을 보내는 스타십을 달까지 보내려면 훨씬 많은 연료가 필요하다. 게다가 새턴 5호나 SLS는 무게를 줄이려고 연료를 소진한 부스터와 로켓은 계속 ‘버리고’ 비행했지만, 스타십은 두 단계가 모두 재사용 발사체라 ‘함께’ 가야 한다. 현재 NASA과 스페이스X가 밝힌 계획에 따르면, 스타십 한 대가 달 궤도까지 가려면 ‘주유소’ 역할을 하는 스타십과 ‘유조선’ 역할을 하는 스타십 등 최소 4대를 추가로 발사해야 한다.

먼저 ‘주유소(depot)’ 스타십을 지구 저궤도로 올린다. 이때쯤이면 스타십의 2단계 연료도 거의 소진된다. 이어 3대의 ‘유조선(tanker)’ 스타십이 올라가 이 ‘주유소’를 가득 채운다. 이후 비로소 달에 갈 ‘착륙선’ 스타십이 올라가 저궤도에서 ‘주유소’에서 충분히 추진제(propellant)를 채우고 달로 향하게 된다.

작년 8월 12일 경쟁사인 제프 베이조스의 블루 오리진은 “스타십 한 대를 달까지 보내려면 16대가 필요하다”며 “엄청난 낭비”라고 비판했다. 그러자 일론 머스크는 즉시 “스타십의 저궤도 탑재 중량이 150t이고, 달 착륙 스타십의 연료 탱크가 1200t인 것을 계산하면 8대면 충분하다”며 “달의 중력이 지구의 6분의1인 것을 고려하면, 4대면 될 것”이라고 응수했다.

미세중력 환경에서 추진제(연료)를 급유한다는 생각 자체는 수십 년 된 것이지만, 한 번도 검증된 적이 없다. 뉴욕타임스는 지난 11일 “우주 재급유가 생각보다 극복하기 힘든 장애물인 것으로 판명 나더라도 다른 민간 기업들의 착륙선 개발은 더 늦어, NASA로서는 즉각적인 대안이 없다”고 지적했다.

또 스타십의 중량은 모듈이 다 장착된 ‘루나 게이트웨이’보다도 몇배나 더 무겁다. 이럴 경우, 도킹이 더 힘들다고 한다. 스타십 착륙선의 거주 공간은 수백㎥이지만, 게이트웨이는 수십㎥에 불과하다. NASA는 아르테미스 3단계에선 달에 180㎏ 정도의 화물만 운송하겠다는 계획이지만, 스타십은 한 번에 달 궤도에서 달 표면까지 수십~100t을 나를 수 있는 착륙선이다.

100억 달러 규모의 아르테미스 5ㆍ6단계 달 착륙선 사업

NASA는 지난 3월 지속적인 달 개발(SLDㆍSustainable Lunar Development)을 위한 2차 달 착륙선 구매 계획을 발표했다. 지난 7일 마감한 결과, 1차 착륙선 사업에서 스페이스X에 밀린 뒤 NASA를 상대로 소송까지 벌였던 베이조스의 블루 오리진과 다이네틱스(Dynetics)이 각각 이끄는 2개 콘소시엄이 최종 결선에 올랐다. 내년 6월에 최종 사업자가 발표되는 이 사업의 규모는 100억 달러(약 128억 원)다.

블루 오리진이 이끄는 팀은 록히드 마틴, 보잉, 드레이퍼 등 미국의 ‘내로라’하는 우주 기업들이 포함됐다. 블루 오리진은 “미국 50개 주 중 48개 주에 위치한 기업들이 참여한다”며, 아예 콘소시엄 이름도 ‘내셔널 팀’으로 정했다.

한편, 다이네틱스 팀에는 루나 게이트웨이에서 HALO 모듈을 만들고 발사체 SLS의 양옆에 붙는 고체연료 로켓 부스터를 제조하는 노스럽 그러먼 사가 합류했다. 노스럽은 1차 착륙선 사업에선 ‘내셔널 팀’에 합류했는데, 2차 사업에선 배를 바꿔 탔다.